接客業をしているけど

失敗ばかりで向いていないのかなぁ。

適性があるかどうかは大事ですよね

こんにちは、接客の仕事に10年従事して何度か最優秀販売員として表彰されたことがある元社畜販売員のブラックです。

接客の仕事をしていて、失敗が多いと落ち込みますよね。

私自身もスランプに陥ったこともあり、結果が出ない時は仕事が辛くて仕方がなかったです。

筆者の経歴

- 量販店販売員としては最優秀セールス賞受賞経験あり

- 管理職として100人以上の販売員と関わる

- 販売員→店長→営業職を経て大手ホワイト企業に転職

- 現在は商品の販売戦略や商品企画を担当

本記事では、簡単に3分でわかる接客業が向いているかを診断する方法をご紹介。

合わせて、簡単に自分に向いている仕事を探す方法についてもご説明します。

接客業に向いてないのではないかと悩んでいる人は、本記事を参考に、悩みを解決するヒントとしてくださいね。

まずは接客業が向いているか診断してみよう

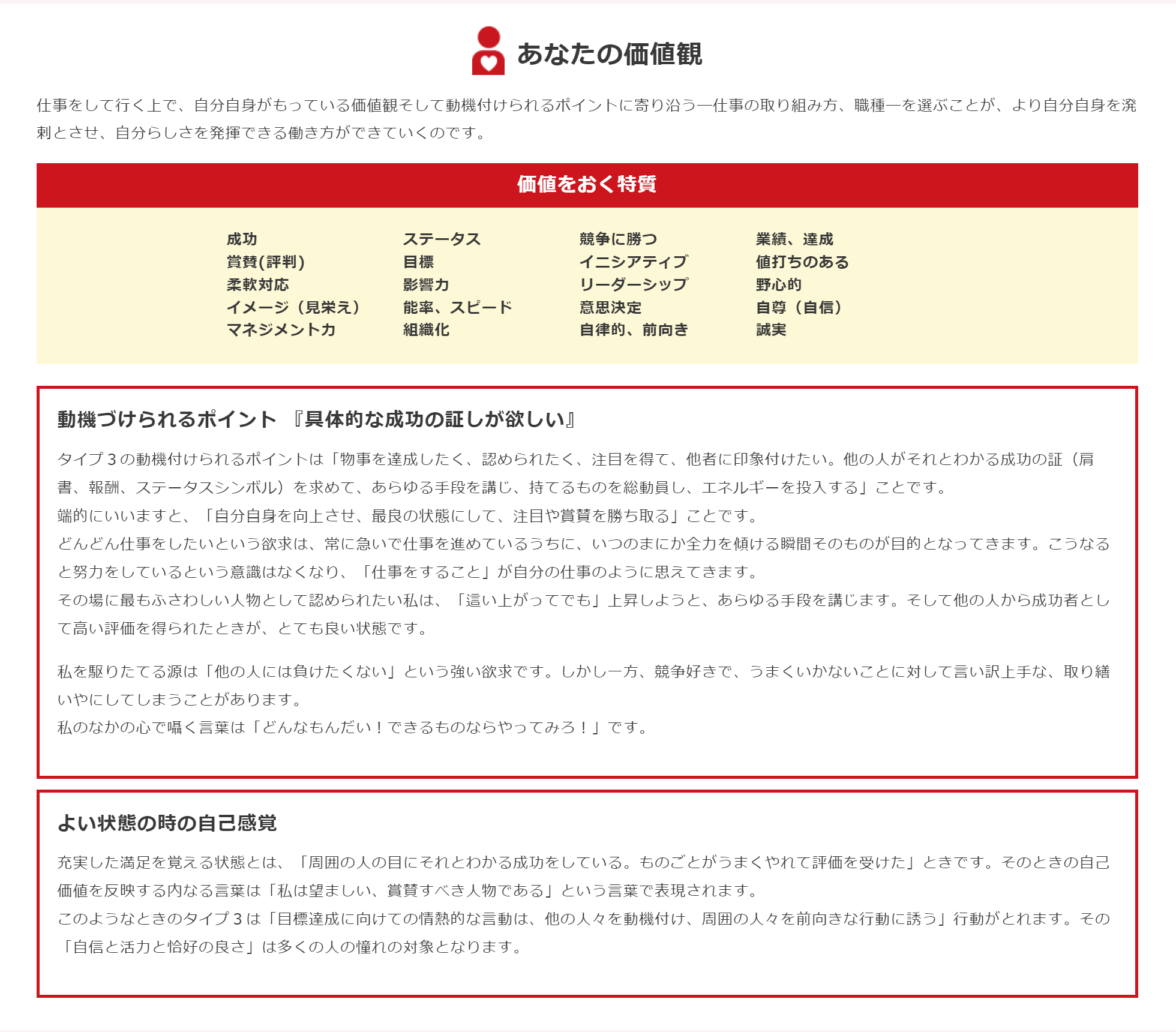

適職診断

自分に向いてる仕事を探すには、Re就活に登録したら利用できる適職診断を使うのがおすすめ。

たった3分で自分の向いている仕事を診断できます。

私自身も使ってみたのですが、過去で成果を出せた職業が全て網羅されてました。

無料で使えますし、しつこい電話営業もありません。

\あなたに向いている仕事が3分でわかる/

うまく活用して悩みを解決するヒントとしてくださいね。

\簡単1分で登録/

満足度4年連続N01の転職サイト

より細かくは下記の記事にまとめていますので、よろしければそちらもチェックしてみてください。

接客業が向いていないと診断されたら

接客業が向いていないと診断された場合は選択肢は2つ

別の仕事につくか、向いていないことを理解しながら対策を打つかです。

別の仕事につくかどうかの判断基準

- 話すことが好きではないだけでなくストレス

- やりがいを感じない

- 将来的なビジョンがつかめない

これらが当てははまる場合は、接客業とは別の仕事につくことも検討してもいいでしょう。

なぜなら、モチベーションを維持することが難しく、最終的に退職する可能性が高いから。

向いていない=無能ではない

向いてない仕事を続けた結果、見えてきた最良の選択でも解説していますが、向いていない仕事を無理に続けることはある意味リスクでもあります。

無能と言うわけではなく、あくまで接客の仕事に適性が合っていないだけ。

早めに仕事が向いていないことに気づいたことをメリットと考えましょう。

診断結果は向いてなかったんだけど

接客の仕事は好きだから、続けたいんだよなぁ

なら向いていないことを理解しながら

対策を打ちましょう

関連記事→接客・販売職の経験を活かせるおすすめの仕事7選!対面の仕事が苦手な人向けの転職先もご紹介

接客業で結果を出すためには?

仕事に対して前向きな気持ちがあるのであれば、それは適性以上に大きな価値があること。

向いていないことを理解しながら、結果を出すための対策を打っていきましょう。

ここからは、接客業で結果を出すための方法を解説します。

結果を出している人の動きを真似る

まずは、結果を出している人の動きを真似るところから始めましょう。

具体的にはその人の

- 行動

- 動き方

- 仕草

- 話し方

できるところだけでいいので模倣します。

結果を出している人というのは何かしらその行動に理由があるもの。

もちろん、真似しただけで全てうまくいかないこともあるかもしれませんが、まずは形から入ることにより自分に何が足りていないが明確になりますよ。

素直に人の意見を聞く

結果を出せてないと感じているのであれば、既に上司や同僚からアドバイスをもらっているかもしれません。

もしそうでないなら、なぜ結果が出ていないのか聞いてみましょう。

もしかしたらアドバイスをもらっても

- 自分には合っていない

- そうは思わない

- 的外れな意見だと感じる

と感じるかもしれません。

しかしながら、まずは言われた通りにやってみるのが一つの選択。

先ほどの話にも通じますが、その行動はあなたの問題を解決するヒントになるかもしれませんよ。

接客業に関わらず、伸びる人は他人の意見を素直に聞くことができます。

相談できる相手がいない場合は

職場で相談できる相手がいないのであれば、ビジネススクールの無料カウンセリングを受けるだけでもいいでしょう。

コミュトレは当ブログの読者も利用しているおすすめのビジネススクール。

無茶な勧誘もないので、悩んでいるなら一度相談してみてくださいね。

プロのアドバイスをもらうのアリ

コミュニケーション能力は性格やセンスで決まるものだと思っていませんか?

- 思っていることをうまく伝えられない

- 人と話すことに苦手意識がある

- 人間関係がうまくいかない

実はこれらの問題は、教育工学に基づき人間心理を理解することによって改善できます。

コミュトレは人間心理と教育工学に基づく実践形式のビジネススクール。

たった数ヶ月であなたのコミュニケーション能力を大きく改善してくれますよ。

受講者満足度は驚きの95%。

なんと電通やマイクロソフトなど有名企業勤務者や外務省や内閣府職員の人などの利用実績もあるスクールです。

コミュニケーションに悩む人生を変えたい人は、是非一度チェックしてみて下さいね。

今だけ90分の無料アドバイスを実施中です。

\95%の利用者が満足!!/

※90分の無料アドバイスを実施中

コミュトレの体験談・評判はコチラ⇒【コミュトレの体験談】

笑顔を絶やさない

最後は笑顔を絶やさないこと。

笑顔は接客業で大事な要素の一つ。

同じ行動をしていたとしても、笑顔ができているかどうかで相手に与える印象はが大きく変わります。

また、すぐにでもできる行動の一つでもありますからね。

うまくいっていない時こそ笑うべし。

自分が結果が出ていないと感じているのであれば、まずは笑顔を絶やさないことから始めてみてはいかがでしょうか。

自分なりに考える癖をつける

ここまでの内容を実践することに慣れたら、自分なりに考える癖をつけましょう。

接客の仕事は特別な資格は必要ありません。

悪い言い方をすればアルバイトでもできる仕事。

誰にでもできる仕事だからこそ、差別化が難しいのが接客業。

だからこそ、自分なりに考えて行動することが重要です。

ここまでできたら、おのずと結果はついてきますよ

まとめ 接客業が向いていないかと感じたら

以上、接客業で結果が出ない人の特徴と、結果が向いていないと感じたら取るべき行動について解説しました。

結果が出ないのであれば、考えて行動を変えるべき、それが結果を出すための一番の近道です。

ただもちろん向き不向きや職場の環境もありますので、悲観的にならずできることをやっていきましょう。

本記事の内容が、あなたの問題を解決するためのヒントとなれば幸いです。

よし、できることからやっていこう!